EN 1722, LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ DE CHASSE

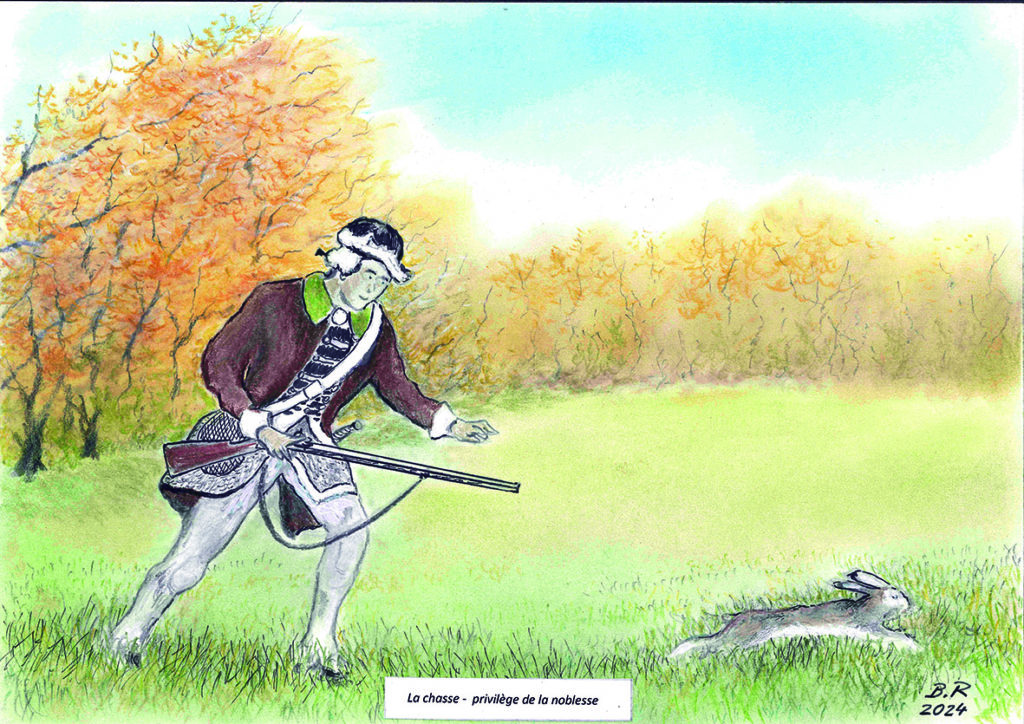

Avant la chasse démocratique à permis, mise en place à la fin de l’ancien régime, cette activité était une prérogative seigneuriale d’autant plus appréciée que les châtelains de l’époque ne manquaient pas de loisirs.

Texte et illustrations de Bernard Reymond

Un volumineux ouvrage, La vie en société dans le Pays de Vaud, publié en 1911 par la famille de Sévery, raconte comment on vivait à l’époque de la noblesse précédant la révolution française.

On découvre tout au long des pages des propos écrits il y a trois siècles qui n’ont rien perdu de leur saveur et leur véracité. L’auteur évoque les attraits de la vie, les joies et les plaisirs innocents. « Parmi ceux-ci, on ne peut nier que le plaisir de la chasse ne puisse tenir un des premiers rangs, pendant qu’on n’en fait pas abus. Elle donne un exercice au corps et à l’esprit qui, en divertissant l’un, maintient l’autre en santé et le rend robuste.»

On pourrait imaginer que ces activités cynégétiques étaient totalement réservées à la gent masculine. Or, en certaines occasions, les dames ne sont pas mises de côté et elles participent aussi : « Les femmes du temps allaient quelquefois à la chasse, non point pour faire le coup de fusil, mais pour accompagner leurs parents et voir prendre un gibier ; un des plaisirs de ces parties de chasse était sans contredit d’entendre les abois des chiens courants. Du reste les armes à feu étaient trop lourdes et d’un maniement trop incommode pour des mains féminines. Aujourd’hui, on fabrique de petits fusils, dont celles-ci se servent aisément.»

Litiges et nécessité d’une bonne entente

Les limites des communes actuelles, qui diffèrent énormément en surface d’un territoire à l’autre, correspondent généralement à celles des anciens fiefs. Il est facile d’imaginer combien il était difficile de les respecter, surtout lors de chasse à courre avec de nombreux chiens. Ainsi, on assistait à beaucoup de plaintes, de contestations et de tiraillements.

Le bon sens voulait que les seigneurs possédant le droit de chasse sur leurs terres s’entendent avec leurs voisins. Ces arrangements pouvaient se faire, soit à prix d’argent, soit à titre gracieux.

Aussi bien hier qu’aujourd’hui, on appréciait la bonne entente et les réunions où la convivialité était à l’honneur. Les chasseurs de ce temps appréciaient eux aussi les rencontres autour d’un bon repas de venaison, arrosé des meilleurs vins.

Fondation du Noble ordre de Saint-Hubert.

L’ouvrage évoque la fondation de la première société de chasse, qui fait évidemment penser à la Diana d’aujourd’hui. « La même cause et le désir de goûter en commun le plaisir de la chasse provoquèrent la fondation d’une société nommée Noble ordre de Saint-Hubert.

Celui-ci a été créé le 24 novembre 1722, et le volume en question porte les signatures autographes de vingt-huit membres.» Cinq années plus tard, le 27 septembre 1727, l’ordre vaudois rejoint cette première organisation et contracte alliance et association sincère avec le Noble ordre de Saint-Hubert, établi à Genève, avec engagement réciproque de fréquenter les importantes fêtes de ce grand patron les uns des autres, et d’observer tout ce qui peut cultiver et entretenir la présente alliance et une vraie amitié.

De véritables statuts ; ordre, discipline, respect et amitié

L’ordre de Saint-Hubert était constitué dans la forme des ordres de chevalerie. Dans les actes fondateurs, on peut lire : « Tous ceux qui en ont écrit (la chasse) n’en parlent qu’avec éloge et il est généralement reçu que c’est une récréation dont on peut jouir innocemment. Cette conformité d’inclinaison pour un commerce agréable d’amitié et pour ce noble exercice a formé la présente société. Les membres d’icelle, ayant à diverses reprises, causées par le hasard, trouvé se convenir les uns aux autres, ont pris la résolution de se donner une occasion de se voir et à s’assembler au moins une fois l’année, et de composer, à l’imitation d’autres provinces policées voisines, une compagnie sous le nom de l’Ordre de Saint-Hubert.» Dans ce même texte, on constate, naturellement, que cette confrérie s’en remet à l’autorité suprême qui règne alors sur le Pays de Vaud, le gouvernement de Berne.

L’Ordre comprenait cinq commanderies, soit départements, énumérés comme suit :

- La commanderie d’Yverdon, à Monsieur Jenner, seigneur baillif dudit lieu.

- La commanderie de Berne, à Monsieur le commissaire général Lerber.

- La commanderie de Fribourg, à Monsieur le baillif de Grandson, Joseph de Fivaz, chevalier de Saint-Louis.

- La commanderie de Lausanne, à Monsieur de Sévery, conseiller de cette ville.

- La commanderie de La Sarraz, à Monsieur de Gingins, seigneur d’Eclépens, capitaine des vassaux.

Enfin, des responsables étaient désignés :

Un grand maître de cérémonies

Un grand veneur

Un trésorier

Un chancelier.

Les conditions d’entrée pour être reçu chevalier de l’Ordre étaient :

- que le candidat ait atteint l’âge de vingt-quatre ans ;

- qu’il soit de famille noble ou vivant noblement ;

- qu’il soit de bonnes mœurs ou réputation, sans aucune tache préjudiciable à l’honneur ;

- qu’il entretienne au moins deux chiens de meute, à moins qu’il n’aime mieux les joindre dans la meute de son département ou entrer pour son contingent dans les frais d’icelle.

Les règlements imposaient de tenir secret les affaires de la confrérie. Les dépenses étaient alimentées soit par des contributions d’entrée des nouveaux chevaliers, soit par des cotisations périodiques, soit par des « discrétion à générosité ».

En résumé, le but de l’ordre était de maintenir la chasse en honneur et d’en améliorer les conditions.

On respectait déjà une réglementation imposée par les Autorités bernoises, très avant-gardiste pour l’époque. Ainsi, il était interdit de chasser entre le 2 février et le 24 août. Chaque fois que l’équilibre naturel leur semblait menacé, notamment lorsqu’un hiver trop rigoureux épuisait la faune, ces mêmes autorités prenait des mesures de protection.

Invitations appréciées

Les invitations à chasser étaient très fréquentes entre voisins. On prenait très souvent des rendez-vous pour un ou plusieurs jours.

Les textes de l’ouvrage offrent plusieurs récits savoureux : « Quelquefois les nemrods étaient partagés entre le désir de tenir compagnie à d’aimables femmes et celui de courir les champs et les bois. Oserait-on, mon cher Sévery, vous proposer par ce beau jour d’aller chasser au lièvre à Bournens ? Il me faut une réponse d’étourdi, car si vous vous donnez le moment de la réflexion, vous me direz qu’il vaut cent fois mieux rester auprès de la belle Savoyarde (?). Vous serez brouillés ; mais je vous garantis que le soir vous vous raccommoderez. Rien ne sera plus joli. Je compte aussi revenir pour me jeter aux pieds de Madame, et lui demander mille pardons. Nous pourrions partir dans une heure. Signé Mézery.»

D’abord le petit gibier

Le lièvre était abondant et on le chassait beaucoup au chien courant. On connaissait déjà la chasse à l’arrêt et ses adeptes se régalaient avec les perdrix, les cailles et toute une avifaune sans soucis d’espèces protégées… On rencontrait déjà des adeptes de la bécasse. La mordorée avait des attraits particuliers comme en témoigne ce quatrain :

Quoi donc ! L’approche de la passe,

Nemrod ! vous porte à nous quitter ?

Ah ! que ne suis-je pas une bécasse,

Pour réussir à vous fixer !

On allait aussi à la montagne. « Le présent d’une gélinotte du Jura était fort estimé et plus encore celui d’un coq de bruyère à cause de la beauté de ce gibier et des difficultés surmontées pour s’en emparer. Le tétras se tirait à l’affût, au printemps, comme c’est encore le cas en Allemagne et en Autriche.»

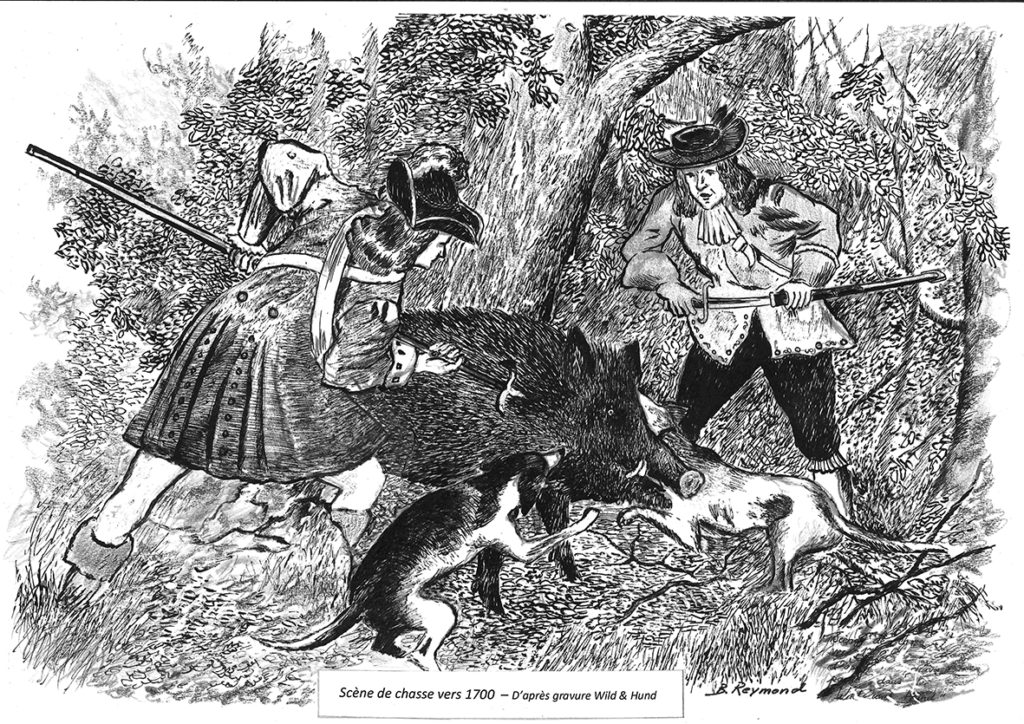

Peu de grand gibier

La situation était exactement l’inverse de ce que nous vivons actuellement. Le livre indique que le chevreuil était très rare. Par contre, les hivers rigoureux amenaient des hardes de sangliers au Pied du Jura. Il n’y a aucune mention concernant le cerf. Pourtant le seigneur de la forêt était présent, puisqu’une source sûre indique qu’un cerf a été tiré dans la région de Nyon en 1739. Dans certains châteaux et maisons de maître, on peut voir différents trophées, preuve que les cervidés portant des bois avaient une grande valeur de prestige.

Vraisemblablement, nos nobles chasseurs laissaient les montagnards profiter de leurs chamois.

Concernant « les grands fauves » comme on disait à l’époque, on ne trouve que peu de renseignements. Vraisemblablement, la destruction des ours et des loups était, avant tout, le domaine et le devoir des paysans et des simples manants, bien que dans les mémoires de ces chasseurs de la noblesse on trouve quelques informations concernant des opérations anti-loups. Ce sont les Autorités qui décidaient l’organisation des battues, considérées comme un devoir civique, comparable au service militaire.

Matériel d’un autre temps

Les chasseurs du 18e siècle se lamentaient beaucoup au sujet de l’imperfection de leurs armes à feu. Ce n’était vraiment pas facile de pratiquer cette activité avec des fusils à silex, surtout par temps de pluie… « Avant l’invention des capsules, on ne se demandait pas : Avez-vous le bon chien ? mais, avez-vous un bon fusil ? »

Enfin, on termine la lecture de ce chapitre dédié à la chasse à l’époque bernoise par des propos pleins de sagesse. Après une ouverture très décevante, l’auteur se console : « Il est vrai que l’art de la chasse était préféré par nos pères à l’abondance du butin, car on avait l’espoir de retrouver l’occasion perdue…» Aujourd’hui comme hier, on peut vivre une excellente et bénéfique journée de chasse sans faire usage du fusil.

Sources:

Monsieur et Madame William de Sévery – La Vie de société dans le Pays de Vaud à la fin du dix-huitième siècle, Ed. Georges Bridel & Cie, Editeurs, Lausanne, 1911